Eine Liebe in Kairo (ROMAN)

Description

Als der iranische Botschafter in Ägypten 1947 seinen Dienst antritt, muss er zwei Aufgaben lösen: Er soll Fausia, die Schwester des ägyptischen Königs, zur Rückkehr in den Iran bewegen, wo sie seit 1939 mit Schah Reza Pahlevi verheiratet ist. Sie ist aus der unglücklichen Ehe zurück in ihre Heimat geflohen. Und er soll dafür sorgen, dass der Leichnam des in Südafrika verstorbenen Vaters Schah Rezas in den Iran überführt wird.

Während sich der Botschafter in Kairo an die Erfüllung seiner Aufträge macht, verliebt er sich in Sakineh, die Frau eines indischen Philosophieprofessors in der ägyptischen Metropole. Kairos Atmosphäre und Stimmung, zwischen Rückständigkeit und Moderne, Bedrohung und Aufbruch in diesen Jahren fängt der neue Roman von Amir Hassan Cheheltan wunderbar ein. Und während wir über eine Liebe lesen, deren Schicksal eng mit Erfolg oder Misserfolg des Botschafters verknüpft ist, wird uns zugleich, subtil, historisch sorgfältig grundiert und in einer detailreichen Sprache, das Bild einer Epoche und Region geliefert, die bis heute unter den gleichen Spannungen leidet. Und zugleich werden die Porträts einiger starker, unverhofft mächtiger Frauen gezeichnet. Sinnlich und klug, komisch und raffiniert – der neue große Zeitroman des "Balzac Irans" (Berliner Zeitung).

Reviews

THE STORY OF A LOVE AND AN INSOLUBLE TASK

01 May 2024When the Iranian ambassador to Egypt took up his duties in 1947, he had to solve two tasks: He was to persuade Fausia, the sister of the Egyptian king, to return to Iran, where she had been married to Shah Mohammed Reza Pahlevi since 1939. She fled her unhappy marriage back to her homeland. And he is supposed to ensure that the body of Shah Reza's father, who died in South Africa, is transferred to Iran. While the ambassador in Cairo is about to fulfill his assignments, he falls in love with Sakineh, the wife of an Indian philosophy professor in the Egyptian metropolis. The new novel by Amir Hassan Cheheltan wonderfully captures Cairo's atmosphere and mood, between backwardness and modernity, threat and upheaval in these years. And as we read about a love whose fate is closely linked to the success or failure of the ambassador, we are also given a subtle and complex, historically accurate foundation and, in a detailed language, the picture of an epoch and region that is still today and suffers from the same tensions, such as the conflict between Israelis and Palestinians. The novel also provides portraits of some strong, unexpectedly powerful women. Sensual and clever, comical and sophisticated - the new, great contemporary novel by Balzac Iran (Berliner Zeitung). such as the conflict between Israelis and Palestinians. The novel also provides portraits of some strong, unexpectedly powerful women. Sensual and clever, comical and sophisticated - the new, great contemporary novel by Balzac Iran (Berliner Zeitung). such as the conflict between Israelis and Palestinians. The novel also provides portraits of some strong, unexpectedly powerful women. Sensual and clever, comical and sophisticated - the new, great contemporary novel by Balzac Iran (Berliner Zeitung).

A fascinating picture of time Between Cairo and Tehran - the story of a love "The Balzac Irans ... One of the essential novels of the 21st century, as exciting as it is knowledgeable." Mathias Schnitzler, Berliner Zeitung on "The Circle of Literature Lovers"

additional text?Explosive and highly topical?

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Christian Pöhlmann

Amir Hassan Cheheltan has once again embedded a wealth of stories that impart knowledge in a casual way.

Süddeutsche Zeitung, Kristina Maidt-Zinke

A great novel that also tells a lot about the Middle East, Iran and Arab solidarity and unity.

DER TAGESSPIEGEL, Rolf Brockschmidt

?In the guise of an amour fou, this novel decodes the roots of the Middle East conflict?

Deutschlandfunk, Ingo Arend

"Love, eroticism and politics - for the Persian Amir Hassan Cheheltan these have always been the ingredients of a good novel?

Bayerischer Rundfunk, Gabriele Knetsch

Ultimately we, after reading this book, are the enlightened ones.

Die Presse, Barbara Frischmuth

"World literature before it was anything else at all."

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stefan Weidner

Immer nur reden

27 November 2022Kairo empfand er nicht als Stadt, sondern als eine willkürliche Ansammlung unterschiedlichster Parallelwelten“, das Spektrum reicht von der Welt der Pharaonen bis zu den glitzernden Hotels und Nachtclubs der Nachkriegszeit.„Der Botschafter“, wie der iranische Romancier Amir Hassan Cheheltan seinen Protagonisten in dem vielschichti- gen Roman „Eine Liebe in Kairo“ nennt, kehrt 1947 nach Kairo zurück. Er soll die junge iranische Königin Fausia, die Schwester des ägyptischen PlayboyKönigs Faruk I., nach Teheran zurückholen, wo Schah Mohammad Reza Pahlavi auf ihre Rückkehr wartet.

Fausia ist hierzulande weniger bekannt als Soraya, die die deutsche Yellow Press einst beschäftigte. Die starrköpfige Prinzessin löste fast eine Staatskrise aus, als sie sich 1945 weigerte, nach Teheran zurückzukehren. Sie wollte die Scheidung. Für das fragile Verhältnis von Iran und Ägypten wäre eine Scheidung eine Katastrophe, war man doch bemüht, mit dieser Ehe das angespannte Verhältnis zwischen Iran und der arabischen Welt zu verbessern. Zu allem Überfluss tobt in Ägypten die Cholera, und der bewaffnete Konflikt zwischen Juden und Arabern in Palästina spitzt sich zu, was für Ägypten als Führungsnation der arabischen Welt ein herausforderndes Thema sein sollte.

Vor diesem historischen Hintergrund bewegt Amir Hassan Cheheltan seinen weltgewandten Botschafter souverän durch Kairo. Er kennt sich aus, ist bestens vernetzt mit Politikern und dem königlichen Hof, aber zunehmend ver-

liert er sich im Dickicht der ägyptischen Politik und der Hofintrigen.

Es ist ein Vergnügen zu lesen, wie Cheheltan vor der Zuspitzung der Lage im gesamten Nahen Osten seinen Protagonisten zunächst souverän, dann aber immer verzweifelter agieren lässt. Geschickt versteckt der iranische Schriftsteller in den unzähligen Gesprächen, die der Botschafter führt, mit leichter Hand politische Informationen aus der Sicht eines westlich geprägtenIrans, die nicht unbedingt mit der des Westens übereinstimmen. Ein neuer Blick auf die Dinge, eine Verschiebung der Achse. England als ehemalige Kolonialmacht kommt nicht gut weg, das korrupte ägyptische Königshaus ebenso wenig. Auch um die arabische Solidarität und Einheit ist es schlecht bestellt. „Die Ägypter reden nur.Von einem Offizier erfuhr ich, dass sich in der gesamten Armee nicht ein einzigesExemplar einer geografischen Karte von Palästina findet“, beschwert sich Sulfikar Pascha, Schwiegervater von König Faruk I., beim Botschafter.

Von dem Roman über den Zustand der arabischen Welt und ihres Verhältnisses zum Iran in den vierziger Jahren verschiebt sich der Akzent zu einer Liebesgeschichte. Je aussichtsloser der politische Auftrag wird, desto mehr wendet sich die Aufmerksamkeit des Botschafters auf die junge, intelligente Amerikanerin Sakineh. Sie ist eine zum Islam konvertierte Jüdin, die er vor 15 Jahren in Paris kennengelernt hat und nun als Frau eines älteren indischen Philoso-

phen in Kairo zufällig wiedertrifft. Der Botschafter ist fasziniert von ihrem Scharfsinn - und verzaubert von ihrer Schönheit

Beim Lesen denkt man an alte Schwarz-weißfilme, an Jazz und Männer im Smoking, an westliche Dekadenz und eine arabische Oberschicht, die sich um die Leiden des Volkes (und der Palästinenser) nicht schert. Die bedingungslose Liebe des Botschafters, der den spielerischen Umgang mit Frauen gewohnt ist, gerät ins Wanken, als er mit der Ernsthaftigkeit der Gefühle Sakinehs konfrontiert ist.

Manchmal möchte man den Botschafter, die Politiker und Höflinge schütteln, wenn es in der Frage der Rückkehr von Fausia nicht vorangeht. Aber Cheheltan zelebriert den diplomatischen Kleinkrieg und lässt den Leser mit Vergnügen mitleiden, wenn er sich den immer gleichen, nichtssagenden Beteuerungen gegenübersieht.

Rebel princesses

11 August 2022

Amir Hassan Cheheltan's historical narratives from the Arab world continue in Egypt, with an astoundingly ambivalent ambassador on a sweltering mission. Kristina Maidt-Zinke read the book.

The great grandmothers of today’s generation were once kept reliably up to date on the marital dramas surrounding the last Shah to sit on the Peacock Throne, Mohammed Reza Pahlavi, by the tabloid press. This was only, however, after Soraya Esfandiary-Bakhtiary, of half-German descent and the love of the Shah’s life, became his wife in 1951.

Following a tragic separation when the marriage produced no children, public interested soon shifted to Soraya’s successor, Farah Diba, who was able to provide an heir. Soraya, however, was famed as the tragic ‘jetset princess’ for the rest of her life, until she was laid to rest in Munich Western Cemetery in 2001.

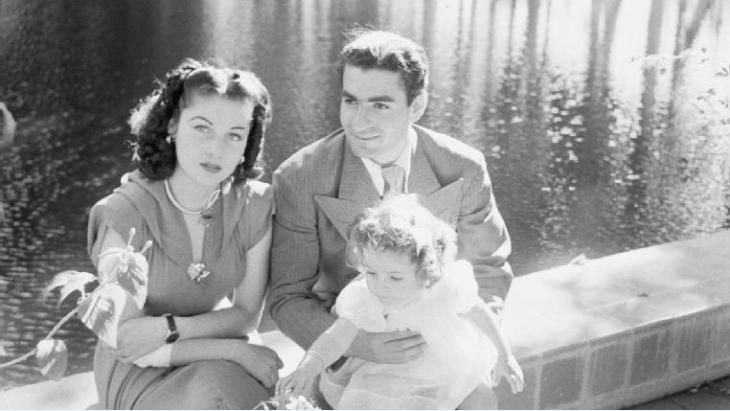

But does anyone still remember her predecessor? Fawzia, the beautiful daughter of the corrupt Egyptian King Farouk I, was wedded to the heir to the Persian throne in 1939, in the hope of strengthening ties between the two countries. The union produced one daughter, but Fawzia had no desire to provide a male heir. In 1945, she left the Shah and returned to Egypt where she was obliged to wait three years for a divorce.

Having a little of that tabloid sensibility in the back of one’s mind when reading Amir Hassan Cheheltan’s new novel Eine Liebe in Cairo heightens the pleasure of the reading experience, as is likely the author’s intention.

In a sense, the book’s title and location mark a turning point in the work of the Iranian writer, born in 1956, who, after years in exile has returned to his home country, where most of his books are either censored or not published at all.

As a novelist, he has produced narrative accounts of important episodes in Iranian history, from the early 18th century to the Islamic Revolution of 1979, to the present day, and is noted for creating multifaceted, colourful portraits of the capital city of Tehran in various eras.

Now, however, he has moved on to the great cities of the Arab world, in a period which, though historical, is relatively recent history, during yet another critical phase in the complex relationship between Iran and Egypt.

Superiority of the Orient?

In the autumn of 1947, an Iranian diplomat — known as ‘the ambassador’ took up his post in the Egyptian capital with an urgent brief. He had been tasked with convincing the rebellious Fawzia to return to Iran and ensure that the body of the Shah’s father, who had died in South Africa and which was being held in a mosque in Cairo, be transported to Tehran, along with certain valuables. He was also to ensure that Saudi Arabia and Iran resume diplomatic relations after four years of strained ties.

He was expected to achieve this against the backdrop of the conflict threatening to erupt in Palestine and a cholera epidemic which was abating, if only hesitantly. Despite the fact that his missions, except for the third, seemed difficult at best and hopeless at worst, the 50-year-old ambassador did not appear overtaxed: in the midst of negotiations and telegrams, conspiratorial meetings and elegant receptions, he still found time to pursue an erotic project, originating 15 years previously.

Back then, he had met an American student of Sanskrit in Paris, who captivated him not only with her outward charms, but the fact that she was a militant advocate of the cultural and spiritual superiority of the Orient. The moderately westernised ambassador had taken the opposing position, but regretted, above all, that this ‘beautiful gazelle’ was in a relationship with a much older and very unsightly Indian philosopher.

As fate would have it, the couple later married and came to live in Cairo. After re-establishing contact, the diplomat won the favour of the lady, who was now forty, with a daughter, but had lost none of her beauty and wit. Over the course of their affair, the diplomat – a notorious womaniser – was gripped by feelings which made him increasingly uneasy.

Amir Hassan Cheheltan has once again embedded a wealth of stories in conversations, debates and rambles through cities, conveying knowledge in a relaxed way — about historical contexts and controversies, about the relationship between Islam and Judaism, about a part of the world which is as rich in culture as it is in coveted raw materials, a political powder keg.

The author also pulls off a particular literary feat. The ambassador is a character you would most likely want nothing to do with: sexist to the point of being dismissive, racist, an ego as inflated as his pot belly and endowed with a number of dubious qualities destined to benefit a diplomatic career in problem countries. Cheheltan introduces a few confident women who stand up to him. He leads his hero through Cairo at an ironic distance and succeeds in making the reader enjoy following him, despite it all, on his way from the office to the palace to private retreats, and with a glimpse into his thoughts, conversations, and tempestuous love life, too.

Until, that is, you get the feeling – just the like ambassador – that you’re stuck in a holding pattern, where nothing ground-breaking is going to occur. When this happens, the ambassador must surely switch countries, and the reader may switch books. Though the thoroughly tabloidesque ending leaves much up in the air, world history has, at any rate, continued undeterred ever since.

Kristina Maidt-Zinke

© Suddeutsche Zeitung / Qantara.de 2022

Translated from the German by Ayca Turkoglu

"Eine Liebe in Kairo" von Amir Hassan Cheheltan

04 August 2022"Eine Liebe in Kairo" von Amir Hassan Cheheltan

von Nadja Kayali

Abtrünnige Prinzessinnen

29 June 2022

Amir Hassan Cheheltan schreibt seine historischen Erzählungen aus der arabischen Welt in Ägypten fort. Mit einem erstaunlich ambivalenten Gesandten in schwüler Mission.

Über die Ehedramen des letzten Herrschers auf dem Pfauenthron, Schah Mohammed Reza Pahlavi, wurde die Generation der heutigen, sagen wir, Urgroßmütter von der westdeutschen Boulevardpresse zuverlässig auf dem Laufenden gehalten. Allerdings erst, seit Soraya Esfandiary Bakhtiary, zur Hälfte deutscher Abstammung, im Jahr 1951 seine Gattin geworden war und angeblich auch seine große Liebe. Nach tragischer Trennung wegen Kinderlosigkeit verlagerte sich das Publikumsinteresse rasch auf die erbtechnisch ergiebigere Nachfolgerin Farah Diba, aber Soraya blieb als "traurige Jetset-Prinzessin" prominent, bis sie auf dem Münchner Westfriedhof die letzte Ruhe fand.

Wer aber erinnert sich noch an ihre Vorgängerin? Fausia, die schöne Schwester des korrupten ägyptischen Königs Faruk I., war 1939 mit dem persischen Thronfolger vermählt worden, um die Verbindung zwischen den beiden Ländern zu stärken. Eine Tochter ging daraus hervor, doch auf die Produktion männlichen Nachwuchses hatte Fausia keine Lust mehr. 1945 verließ sie den Schah und kehrte nach Ägypten zurück, wo sie noch drei Jahre auf die Scheidung warten musste.

Ein wenig Boulevard im Hinterkopf steigert bei Amir Hassan Cheheltans neuem Roman "Eine Liebe in Kairo" den Lesegenuss, was durchaus im Sinne des Erfinders sein dürfte. Titel und Schauplatz markieren gewissermaßen eine Zäsur im Werk des 1956 geborenen Iraners, der nach einigen Exiljahren längst wieder in seinem Heimatland lebt, wo die meisten seiner Bücher jedoch gar nicht oder nur zensiert erscheinen dürfen. Hatte er als Romanautor bislang wichtige Stationen der iranischen Geschichte, vom frühen 18. Jahrhundert über die islamische Revolution des Jahres 1979 bis zur Gegenwart, erzählerisch dokumentiert und dabei vor allem die Hauptstadt Teheran in wechselnden Epochen facettenreich und farbstark geschildert, begibt er sich nun in die Metropole der arabischen Welt, zu einem zwar schon historischen, doch relativ gegenwartsnahen Zeitpunkt, an dem das komplizierte Verhältnis zwischen Iran und Ägypten wieder einmal eine kritische Phase durchlief.

Die verflossene Liebe: eine Verfechterin der kulturellen und spirituellen Überlegenheit des Orients

Im Herbst 1947 tritt ein iranischer Diplomat, genannt "der Botschafter", in der ägyptischen Hauptstadt seinen Dienst an, mit dringenden Aufträgen im Gepäck: Er soll die abtrünnige Fausia zur Umkehr bewegen und er soll dafür sorgen, dass der Leichnam des in Südafrika verstorbenen Schah-Vaters, der in einer Kairoer Moschee zwischengelagert ist, nach Teheran überführt wird, inklusive einiger Preziosen. Außerdem soll erreicht werden, dass Saudi-Arabien und Iran ihre diplomatischen Beziehungen nach vierjähriger Eiszeit wieder aufnehmen. Dies alles vor dem Hintergrund des sich bedrohlich zuspitzenden Palästina-Konflikts und einer nur zögerlich abflauenden Cholera-Epidemie. Doch obwohl seine Missionen, bis auf die dritte, sich schwierig bis aussichtslos gestalten, scheint der Botschafter, ein Mann von fünfzig Jahren, damit nicht ausgelastet zu sein: Zwischen Verhandlungen und Depeschen, konspirativen Treffen und eleganten Empfängen findet er noch Muße, ein erotisches Projekt zu verfolgen, dessen Ursprünge anderthalb Jahrzehnte zurückliegen.

Damals war er in Paris einer amerikanischen Sanskrit-Studentin begegnet, die ihn nicht nur durch äußere Reize, sondern auch als kämpferische Verfechterin der kulturellen und spirituellen Überlegenheit des Orients faszinierte. Der moderat verwestlichte Botschafter hatte die Gegenposition vertreten, vor allem aber bedauert, dass die "schöne Gazelle" mit einem viel älteren und sehr unansehnlichen indischen Philosophen liiert war. Das Schicksal will es, dass dieses Paar, inzwischen verheiratet, nun in Kairo residiert. Der Kontakt wird erneuert, und der Gesandte gewinnt die Gunst der Dame, die mittlerweile vierzig und Mutter einer Tochter ist, aber an Schönheit und Esprit nichts eingebüßt hat. Im Lauf der Affäre verstrickt sich der notorische Womanizer in Gefühle, die ihn zunehmend beunruhigen.

In Konversationen, Debatten und Stadtstreifzüge hat Amir Hassan Cheheltan auch hier wieder eine Fülle von Erzählungen eingebettet, die auf lockere Art Wissen vermitteln: über historische Zusammenhänge und Kontroversen, über das Verhältnis zwischen Islam und Judentum, über eine Weltregion, die an Kultur so reich ist wie an begehrten Rohstoffen und politisch ein Pulverfass. Darüber hinaus gelingt dem Autor ein literarischer Trick. Der Botschafter ist eine Figur, mit der man eigentlich nichts zu tun haben möchte: sexistisch bis zum Abwinken, rassistisch auch, von Eitelkeit gebläht bis in seinen beiläufig erwähnten "Kugelbauch", zudem mit dubiosen Qualitäten ausgestattet, die Diplomatenkarrieren in Problemstaaten begünstigen. Cheheltan lässt ein paar selbstbewusste Frauen auftreten, die ihm Paroli bieten. Ansonsten führt er seinen Helden an den Fäden ironischer Distanz durch Kairo und bringt es fertig, dass man ihm trotz allem gern folgt, auf seinen Wegen zwischen Dienststelle, Königspalast und privaten Rückzugsorten ebenso wie in seine Gedanken, Unterhaltungen und Liebeswirren hinein.

Bis man irgendwann das Gefühl hat, genau wie der Botschafter in einer Warteschleife festzuhängen, in der sich nichts Bahnbrechendes mehr ereignen wird. Dann muss der Gesandte wohl oder übel wieder das Land wechseln und der Leser das Buch. Auch wenn der absolut boulevardreife Schluss manches in der Schwebe lässt: Die Weltgeschichte jedenfalls hat danach unbeirrt ihren Fortgang genommen.

In seinem Roman „Eine Liebe in Kairo“ entwirft Amir Hassan Cheheltan ein atmosphärisches Zeitengemälde und Sittenbild des Nahen Ostens Mitte des 20. Jahrhunderts.

Amir Hassan Cheheltan, geboren 1956, gehört zu jenen persischen Schriftstellern, deren Bücher manchmal nur im Ausland erscheinen können. Eine Literatur, die an Aufklärung interessiert ist und diese auch publik machen will, erliegt oft der strengen Zensur des eigenen Landes.

Dass Cheheltan nach einem Studium der Elektrotechnik in England und einem zweijährigen Aufenthalt als Stipendiat in Italien nach Teheran zurückgekommen ist, macht deutlich, wie sehr es ihm um diese Aufklärung zu tun ist, die Christopher de Bellaigue, ein britischer Irankenner, in „Die islamische Aufklärung“ auf 540 Seiten zur Debatte stellt.

Wie literaturaffin dieser gelernte Techniker von Anfang an war, zeigt sich am deutlichsten in seinem Roman „Der Zirkel der Literaturliebhaber“ (2020). Mit seinem speziellen Wissen hinsichtlich der bewunderungswürdigen alten persischen Literatur und deren poetisierter Erotik hat er diese, seit Langem von einem Mullah-geprägten Islamismus überschattet, wieder zum Leben erweckt.

Ehefrau ist nach Hause geflüchtet

An Cheheltans Protagonisten fällt auf, dass gerade die Hauptfiguren nicht besonders sympathisch wirken, oder besser gesagt: Sie sind nicht die positiven Helden des Romans, – anhand ihrer Lebensweise und ihrem Umgang mit anderen Menschen lässt sich erkennen, woran es der Gesellschaft, in der sie leben, fehlt. Ob es sich nun um den mafiosen Gangster Kerâmat aus „Teheran, Stadt ohne Himmel“, der aus dem tristesten Arme-Leute-Elend stammt, oder um den Botschafter handelt, der sich vom Arztberuf mit viel Ehrgeiz bis in die hohe Diplomatie des persischen Hofes emporgearbeitet hat, es mangelt beiden an Empathie, und ihre Einschätzungen von Frauen ähneln sich trotz der unterschiedlichen

Auch was die Körperlichkeit angeht, beeindruckt der eine mit seinen Muskeln, der andere mit seinem guten Aussehen, das ihn angeblich für Frauen äußerst anziehend macht. Der eine ist auf Geld aus und quält seine Nutten, der andere kann den Kommunismus und noch weniger gealterte Frauen ertragen, denen er fehlende Intelligenz und Tratschsucht vorwirft. Beide leiden an Egomanie und sind auf ihre jeweilige Karriere fokussiert. Was das neue Buch „Eine Liebe in Kairo“ betrifft, so könnte man es als historischen Roman wahrnehmen, dem einige Figuren hinzuerfunden wurden. Es geht um das Jahr 1947, aus unserer Sicht um die Nachkriegszeit, während der Krieg zwischen Juden und Palästinensern immer heftiger in Gang kommt.

Der Botschafter des persischen Hofes, der sich bereits in den USA diplomatisch bewährt hat, bekommt zwei Aufgaben, die dringlich zu sein scheinen. Die eine ist, er solle Fausia, die Schwester Faruqs, des Königs von Ägypten, die seit 1939 mit dem König des Irans, Mohammed Reza, verheiratet ist und ihm eine Tochter geboren hat, zurück nach Teheran holen. Aus Gründen, die man nur als Gerüchte erfährt, ist Fausia nach Kairo geflüchtet und will sich um jeden Preis scheiden lassen. Der Botschafter versucht es damit, ihr als Mutter, die von ihrem Kind gebraucht wird und auch an die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu denken habe, ins Gewissen zu reden. Beim zweiten Auftrag handelt es sich um den Vater von Mohammed Reza, der in Südafrika verstorben ist, und dessen Leiche zurzeit in einer Moschee in Kairo aufbewahrt wird. Der Verstorbene soll mitsamt seinem Nachlass, der zum Staatsschatz des Iran gehört, nach Teheran zurückgebracht werden.

Der Botschafter setzt alle Hebel in Bewegung, aber nichts scheint zu funktionieren, alles wird nur hinausgeschoben. Dass der Iran in Sachen Juden und Palästinenser neutral geblieben ist, verschafft dem Botschafter nicht gerade Pluspunkte und hilft ihm auch nicht bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Was er selbst bei seinen Recherchen vorfindet, sind vor allem Korruption, Dekadenz, maßlose Verschwendung im Bereich der Königsfamilie und schwächelnde Politiker, die einander vorhalten, zu wenig dagegen zu tun. Am ärgsten scheint es König Faruq zu treiben, der die Nächte in Clubs und Kasinos verbringt, tagsüber schläft und sich nicht

einmal um seine eigenen Kinder kümmert. Noch glaubt der Botschafter, dass es für ihn kein Scheitern geben könne. Vor allem erweist er sich berufsmäßig als Verteidiger der Tradition im Sinne der Dynastie, der eine Frau zu gehorchen habe. Er selbst sieht sich in puncto Treuebruch, der sowohl Fausia als auch Mohammed Reza unterstellt wird, ganz anders und ohne das geringste Schuldbewusstsein. Schließlich ist es ihm noch immer gelungen, seine geheimen Partnerinnen glauben zu machen, dass sie ihn verlassen hätten und er bloß der gescheiterte Liebhaber sei. Aber es kommt, wie es kommen muss.

Er trifft die wunderschöne Frau, die er vor 15 Jahren in Paris kennengelernt hat, eine Amerikanerin jüdischer Abstammung, noch dazu hochgebildet, in Kairo wieder. Sakineh ist inzwischen verheiratet, hat eine vierzehnjährige Tochter, und dennoch glaubt der Botschafter mit einem Mal so etwas wie Liebe zu empfinden, nicht nur körperlich, sondern sehr viel tiefer

Royale Leiche im Gepäck

Bald aber wird ihm die Liebe zum Problem. Er fürchtet einen Skandal, der ihn womöglich seinen Beruf kostet. Fausia wird ohnehin nicht zurück nach Teheran kommen,nur das mit der royalen Leiche hat sich machen lassen, was für den Botschafter bedeutet, nach Teheran beordert und woanders eingesetzt zu werden. Es fällt ihm tatsächlich schwer aufzugeben, dennoch tut er es, um bald darauf zu erkennen, dass er diese Frau bei Weitem unterschätzt hat. Sein sich dem Ehrgeiz fügendes Verhalten zeigt ihm seine Schwäche, noch bevor er mitbekommt, was ihm alles bevorsteht. Auch wir Leser erfahren es nicht, das Ende ist offen.

Dieser Roman ist deshalb so spannend, weil er in einer Welt spielt, die sich ändern muss, gewaltig und gewaltsam, aber wie, ist den Menschen noch nicht bewusst. Es gibt zu viele Meinungen und zu wenige Taten. Die Reichen wollen reich bleiben, und die Armen haben den Mut noch nicht, heftiger zu protestieren. Die theoretische Aufklärung wird zum Teil nicht oder missverstanden, und doch ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. Wir Leser wissen es, und wenn wir daran interessiert sind, können wir besser verstehen, warum es so kam, wie es gekommen ist. Und letztlich sind vor allem wir, nach der Lektüre dieses Buches, die Aufgeklärten

Zwei Trennungen und ein Todesfall

12 May 2022

Zwischen Diplomatie und Weltgeschehen: In seinem Roman „Eine Liebe in Kairo“ beleuchtet Amir Hassan Cheheltan die ersten Jahre nach der Thronbesteigung des Schahs und dabei auch allerlei Unliebsamkeiten.

Jeden Morgen studiert er die Zeitungen, der namenlose iranische Botschafter, 1947, in Kairo. Mitten in turbulenten Umbruchszeiten soll er zwei Aufträge fast privater Natur ausführen: Königin Fausia aus ihrem Heimatland wieder zu dem ihr vor acht Jahren angetrauten Ehemann Mohammed-Reza Pahlavi nach Teheran zurückbringen und endlich die Überführung der Leiche vom Vater des Schahs veranlassen, der vor drei Jahren in Johannesburg gestorben ist und seitdem in der ägyptischen Hauptstadt zwischengelagert ist.

Amir Hassan Cheheltan, Jahrgang 1956, ist ein feinsinniger Beobachter der Verhältnisse und Entwicklungen in Iran, das zeigen seine Beiträge auch für diese Zeitung, die zusammen mit anderen in dem Band „Teheran Kiosk“ versammelt sind. Literarisch ist er umso besser, je weniger er sich explizit mit dem Sturz des Schahs befasst. „Der Kalligraph von Isfahan“ ist daher nicht zufällig sein bester Roman, der nebenher freilich eine Menge über die Gegenwart aussagt. Cheheltans neuer Roman, „Eine Liebe in Kairo“, beleuchtet nun die ersten Jahre nach der Thronbesteigung des Schahs.

Der Europäer: ein Wilder?

Abermals nutzt Cheheltan den historischen Rahmen für einen Kommentar zu gegenwärtigen Verhältnissen. Mitunter geht er dabei nicht gerade zimperlich vor: Der Botschafter hat ein Auge auf die zum Islam konvertierte Amerikanerin Sakineh geworfen, trennt sich jedoch von ihr, sobald er mit ihr im Bett gewesen ist. Ihr Ehemann, ein indischer Philosoph, hat eine klare Position zum Westen: „Der Europäer ist ein Wilder, ein Dieb, der sich aufführt, als sei er die Krone der Schöpfung, das Beste, was das Universum zu bieten hat.“ Mitunter hat Cheheltan aber auch einen pfiffigen Dreh heraus, so wenn er dem ägyptischen Premierminister die Worte in den Mund legt: „Man hat mich wissen lassen, dass die iranische Regierung eine in Teheran vorgesehene Demonstration zugunsten der palästinensischen Araber unterbunden hat.“

Die Fragen, wie sich die einzelnen Staaten gegenüber Palästina und dem zu gründenden Israel verhalten, ob und wie sie das Judentum tolerieren, wie geeint sie ihm entgegentreten und welches Staatskleid sie für sich bevorzugen, sind zentrale Momente in diesem Roman. Etliche arabische Staaten stecken seit dem Ersten Weltkrieg noch in den Kinderschuhen, Ägypten wird in wenigen Jahren die Monarchie hinter sich lassen, während der Mufti von Jerusalem im Gespräch mit dem Botschafter im Brustton der Überzeugung festhält: „Demokratie und Parlamente sind nichts für uns.“ Und womöglich zielt Cheheltan damit keineswegs nur auf die Vergangenheit, sondern hat auch eine aktuelle Anamnese im Hinterkopf.

Mit ironischem Unterton

Das leitet über zum Problem dieses handlungsarmen und gesprächsreichen Romans. Die Übersetzung stammt abermals von Jutta Himmelreich und garantiert damit eine „reibungslose“ Lektüre. Der ironische Unterton tut ein Übriges. Der namenlose Botschafter, der von allem Weltgeschehen furchtbar gelangweilt ist, erreicht in jedem Gespräch den Punkt, wo er sagen kann: „Eine Frage hätte ich da noch“, nämlich, wie es sein Gegenüber denn nun mit Fausia halte. Der Mann ist eine gelungene Figur, wenn es gilt, jene Unverbindlichkeiten vorzuführen, die bei ihm Diplomatie und Privatleben gleichermaßen prägen. Seine Karrierelüsternheit kann fraglos als Spiegel der Machtlüsternheit einzelner Staaten gelesen werden. Vielfach wirkt Cheheltan in diesem Roman jedoch konzeptlos. Gerade weil er einzelnen Figuren deutliche Worte in den Mund legt, nimmt sich das Unentschlossene in der Dramaturgie an anderen Stellen fast als Rumeiern aus. Der Schah im Hintergrund bleibt zudem völlig blass, und kaum etwas deutet – direkt oder ex negativo – an, warum dieser Mann mit seinem Sturz zu einem zentralen Thema der iranischen Gegenwartsliteratur werden sollte.

Cheheltan hat als Schriftsteller einen schwierigen Weg gewählt. Nach längeren, auch durch Repressionen bedingten Auslandsaufenthalten lebt und arbeitet er heute in Iran. Nach wie vor setzt ihm Zensur zu. „Eine Liebe in Kairo“ handelt vor dem Hintergrund des heraufziehenden Kalten Krieges das Verhältnis von islamischer und jüdischer Welt ab. Das ist brisant und hochaktuell, allein, literarisch ist ihm das Unterfangen nicht ganz gelungen. Wer den Roman als Sachbuchschmöker liest, als Stimulans nimmt, sich mit der Zeit und den Problemen zu befassen, hat Gewinn. Wer das nicht tut, wird sich vielleicht fragen, warum Cheheltan unbedingt die Geschichte eines Botschafters erzählen wollte, der auf ganzer Linie scheitert.

Amir Hassan Cheheltan: „Eine Liebe in Kairo“. Roman. Aus dem Persischen von Jutta Himmelreich. Verlag C. H. Beck, München 2022. 380 S., geb., 25 Euro.

Verlorene Liebesmüh

10 May 2022Ein iranischer Botschafter in heikler Mission: Er soll die Ehefrau des Schahs aus Ägypten zurückholen und verliebt sich selbst in eine zum Islam konvertierte Jüdin. Im Gewand einer Amour fou entschlüsselt dieser Roman die Wurzeln des Nahost-Konflikts.

Cholera in der Stadt, ein blutiger Krieg tobt rings um das Land. Die Lage, auf die der iranische Botschafter in Ägypten trifft, als er im Oktober 1947 in dessen Hauptstadt seinen Dienst antritt, erinnert verdächtig an heute.

„Eine Liebe in Kairo“, der siebte Roman des 1956 geborenen Schriftstellers Amir Hassan Cheheltan, dessen Bücher in seiner Heimat fast alle nicht erscheinen dürfen, spielt zum ersten Mal nicht im Iran und seiner Hauptstadt Teheran.

Die heikle Mission des Botschafters: Er soll Königin Fausia, Ehefrau von Schah Reza Pahlavi, zurück in das Kaiserreich holen. Die junge, bildhübsche Monarchin ist an den Hof ihres Bruders Faruk geflüchtet, des berüchtigten ägyptischen „Playboy“-Königs, der 1965 während eines Festessens im Exil in Rom starb.

Fausia will sich unbedingt vom Schah scheiden lassen, der Botschafter soll sie umstimmen. Zugleich soll er dafür sorgen, dass die sterblichen Überreste des Vaters des Schahs nach Teheran zurück überführt werden.

Heikle Mission

Das historische Personal und der Kontext sind verbürgt, der namenlose Diplomat ist erfunden. Es entspannt sich ein monatelanges Tauziehen in Gestalt endloser, nichtssagender Audienzen, Gespräche und Intrigen.

Trotz der historischen Kulisse und versteckter politischer Botschaften ist „Eine Liebe in Kairo“ mehr als nur ein Geschichtsroman. Vielmehr lässt er sich auch als Parabel auf eine unerreichbare Einheit lesen – politisch wie persönlich.

Während seiner Mission verfolgt der Botschafter aus der sicheren Entfernung der mondänen ägyptischen Hauptstadt die Kämpfe zwischen den Paramilitärs des jüdischen Untergrunds und den Armeen der zerstrittenen Arabischen Liga beim Kampf um Palästina.

Die Ehe zwischen dem iranischen Kaiser und der ägyptischen Prinzessin will er auch deswegen retten, weil er sie als „wegweisendes Zeichen für die politische Einheit und Verständigung der muslimischen Welt“ sieht.

Diesen Strang der Geschichte parallelisiert Cheheltan mit einem intimen: So wie der Botschafter auf politische Tuchfühlung mit Ägypten geht, nähert er sich erotisch der schönen Sakineh an.

Die amerikanische Jüdin, die zum Islam übergetreten ist und mit einem ältlichen indischen Philosophen verheiratet ist, hat er 15 Jahre zuvor in Paris gelernt. In Kairo trifft er sie unerwartet wieder. Ihre nie richtig ausgesprochene Liebe erwacht.

Öffnung einer Innenwelt

Dem hart gesottenen Realpolitiker, ein polyglotter Lebemann mit Hang zu flüchtigen Liebschaften, öffnet sie plötzlich „eine Innenwelt, ein Universum, das in starkem Kontrast zu seiner Außenwelt stand“. Er sieht sich vor eine schicksalhafte Entscheidung gestellt.

„Literatur und Politik beruht immer auf zwei Säulen: Politik und Erotik“. Wohl in keinem seiner Romane hat Amir Hassan Cheheltan seine ästhetische Maxime derart in Reinkultur verfolgt wie in „Eine Liebe in Kairo“.

Mit dieser Mischung reagiert Cheheltan nicht nur auf die iranische Zensur, die genau das verbietet. Auch wenn er in seinem neuen Werk mitunter etwas zäh erzählt, beweist er, dass sich damit sogar eine metaphysische Ebene erreichen lässt.

Eine Liebe in Kairo

29 April 2022Auf dem Hintergrund des arabisch-israelischen Krieges in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre siedelt der aus Teheran stammende Schriftsteller Amir Hassan Cheheltan seinen neuen Roman an. Der Autor, der in Großbritannien Elektrotechnik studiert hat, nahm als Soldat am Ersten Golfkrieg teil. In seinen literarischen Arbeiten verflicht er historisch-politisches Zeitgeschehen mit persönlichen Themen.

Kairo 1947. Der iranische Botschafter – er wird im Roman nur „der Botschafter“ genannt – wird mit einem schwierigen Auftrag nach Kairo beordert: Er soll Fausia, die Schwester des ägyptischen Königs Faruk, zur Rückkehr in den Iran bewegen. Sie ist aus einer unglücklichen Ehe mit dem Schah Mohammed Reza Pahlevi nach Kairo zu ihrem Bruder geflohen und nicht bereit, die Ehe weiter zu führen, geschweige denn, in den Iran zurückzukehren.

Weiters soll der Botschafter dafür sorgen, dass der Leichnam des Vaters Schah Rezas, das wertvolle Edelsteinschwert und Kronjuwelen, die der Schah seiner Gattin schenkte, zurückgegeben werden. Forderungen, die nur schwer durchzusetzen sind. Vor allem erklärt Fausia klipp und klar, dass sie nie mehr iin den Iran zurückkehren wird und sie die Scheidung will. Cheheltan schildert akribisch – zeitweise zu akribisch – die diplomatischen Versuche des Botschafters – alles vergebliche Mühe – die Scheidung ist beschlossen. Dabei flicht der Autor geschickt die damalige politische Lage aus der Sicht der arabischen Welt ein: Die Juden vertreiben die Palästinenser aus ihren Dörfern, nützen die Waffenstillstände, um Waffen zu organisieren, während die arabische Welt tatenlos zusieht. Faruks ausschweifendes Privatleben und die Ignoranz der Hofschranzen, die sich gegenseitig aus der Gunst des Königs herausintrigieren, machen die Bemühungen des Botschafters zunichte. Der Autor leuchtet mit einer großen Lupe in diese schwierige Zeit: die Engländer hinterließen ein politisches Desaster, die Juden verdrängen die Palästinenser und der ägyptische Staat wird von einem Lebemann regiert, der sich nicht um das, Volk und die politische Lage schert. Man wäre versucht, über die vielen Gespräche, die der Botschafter in monotoner Erfolglosigkeit führt, hinwegzulesen, aber ist dann doch von dem historischen Detailwissen des Autors fasziniert. Um dem politischen Trend des Buches einen Romananstrich zu geben, fügt der Autor eine Liebesgeschichte ein: Der Botschafter, ein ziemlicher Frauenheld, verliebt sich in die schöne Sakineh. Sie ist mit einem Langeweiler von einem Mann verheiratet. Bald fragt sich der Botschafter, ob es vielleicht Liebe sei, das ihn an diese Frau bindet. Bindungsängste steigen auf, er zögert, bis Sakineh ihm zu seiner Erleichterung die Entscheidung abnimmt. Er wird in den Iran zurückbeordert und bucht nur ein Flugticket.Mit dieser Liebesgeschichte hält der Autor sehr geschickt das Interesse des Lesers wach, das vielleicht bei den oft ermüdenden diplomatischen Gesprächen erlahmen könnte.

Leser, die mehr über das Entstehen und die Ursachen des Palästinenserkonfliktes, die Rolle des ägyptischen Staates dabei erfahren wollen, werden dieses Buch mit großem Interesse lesen.

brisant und hochaktuell

17 March 2022"brisant und hochaktuell"

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Christian Pöhlmann

"Im Gewand einer Amour fou entschlüsselt dieser Roman die Wurzeln des Nahost-Konflikts"

Deutschlandfunk, Ingo Arend

"Liebe, Erotik und Politik - das sind für den Perser Amir Hassan Cheheltan seit jeher die Ingredienzien eines guten Romans"

Bayerischer Rundfunk, Gabriele Knetsch

"Letztlich sind vor allem wir, nach der Lektüre dieses Buches, die Aufgeklärten."

Die Presse, Barbara Frischmuth

"Weltliteratur, bevor es überhaupt etwas anderes war."

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stefan Weidner